在河南省洛阳正骨医院,一种独特的中医疗法享誉中外:对于骨伤者,不用开刀、不用透视,医生仅用双手去检查诊断,便能探出疾病的根源,继而接骨续筋、展筋舒骨,帮助患者重返健康。

这,就是平乐郭氏正骨,也是国家级非物质文化遗产代表性项目。220余年以来,平乐郭氏正骨历经8代传人的实践和创新,成为我国中医骨伤科的主要学术流派。

每年,数十万的患者慕名而来,带着各类疑难杂症求医问药,快则当天缓解,慢则半月解决。在这些中医特色疗法背后,有哪些鲜为人知的“宝藏”?又是如何发挥神奇功效的?

220余年、八代相传,平乐郭氏正骨享誉中外

平乐郭氏正骨,起源于洛阳市孟津县平乐村郭氏家族,形成于清朝嘉庆年间,历经220余年、八代相传,厚泽苍生,医人无数,因其医术精湛、疗效显著,享誉中外。

1956年,医院创始人、平乐郭氏正骨第五代传人高云峰,建立洛阳正骨医院。经过50多年的发展和建设,已成为一所集医疗、教学、科研、产业、文化于一体的三级甲等公立专科医院。

平乐郭氏正骨主要特色诊疗内容,包括整体辨识法、平乐正骨揉药疗法、针刺疗法、平乐正骨养骨方法等八个方面,均是在平乐郭氏正骨的基础上不断发展、丰富而来的。

这些是一个诊疗体系,有科学的指导理论、显著的临床疗效、系统的操作要点。其立足平乐郭氏正骨的传统优势,充分借鉴现代科技发展优势和现代医学理念,吸收骨关节病防治新理论、新技术、新成果,实现了诊疗手段的持续完善和发展。

“筋者,束骨利关节也”。筋为骨所依,骨为筋所附。

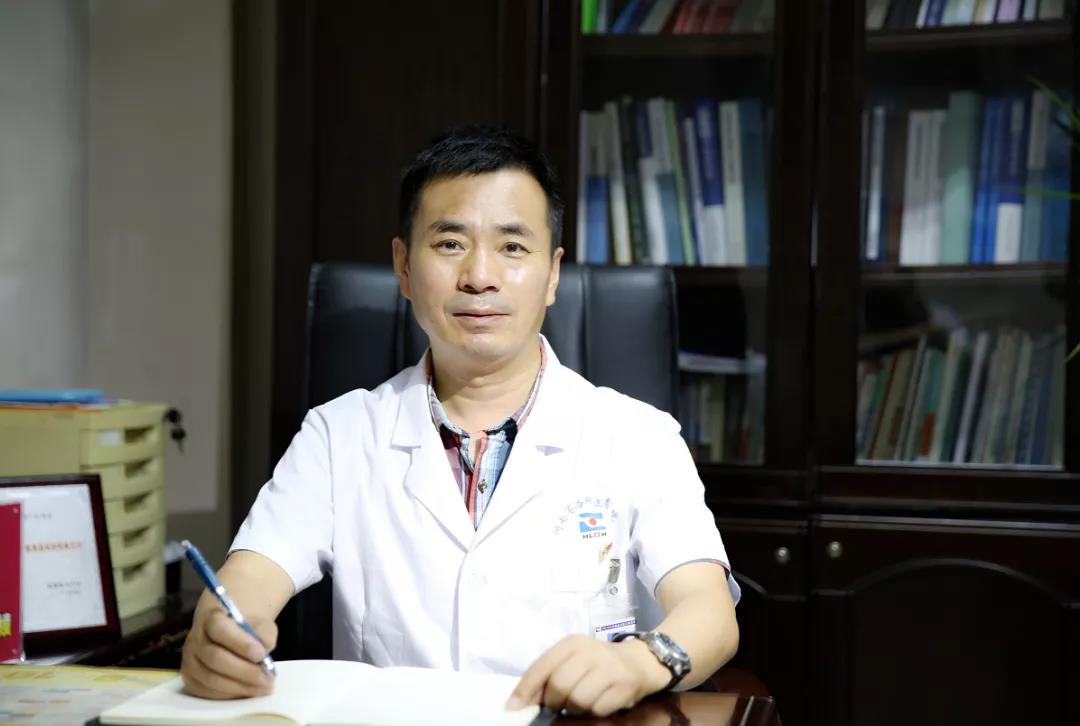

平乐郭氏正骨第八代传人郭珈宜介绍,平乐郭平氏正骨非常重视筋骨的互相依存及互相为用关系,在治骨的同时,强调治筋的重要性,“只有筋骨并治,才能使疾病早日康复。”

郭珈宜进一步举例,比如舒筋通络活关四步法,属于平乐正骨理筋法和活筋法内容,具有活血化瘀,消肿止疼,舒筋活络,松解粘连、通利关节等作用,能使强硬的关节灵活,挛缩的筋肉舒展;筋弛无力的肢体恢复筋肉力量;肿疼的部位气血和顺,肿减疼止;另外,对劳损和痹症引起的肢节筋骨疼痛,也有很好的效果。

不开刀、不手术,中医疗法的神奇之处,由此可见一斑。

南非男子来洛求医,“手法”诊疗解除病痛

从医30多年,郭珈宜见过太多的疑难杂症。大多数患者都是长期忍受病痛的折磨,直到忍无可忍才想到就医。

有一次,一位常居北京的南非男子,因肩颈区长期疼痛难耐,经朋友推荐,来到河南省洛阳正骨医院骨关节病非手术疗法研究治疗中心一科。

郭珈宜诊断过后,运用“手法”为其治疗,男子的疼痛当时便得到缓解。“手法”为专业术语,即平乐郭氏正骨治疗骨伤科疾病的传统疗法之一。手法独具特色,有丰富的理论内涵和临床适应症。上文所说的“舒筋通络活关四步法”,就是临床治疗骨关节病的常用手法。

甚至,一些年龄偏小的患者,也能非常容易接受。前不久,一个9岁的男孩儿,因为总是低头看手机,平时颈椎就已受损,有一天趴桌子上睡觉受了凉,醒来后疼痛不已,家长急忙带着孩子前来。孩子眉头拧成一团,时不时发出痛苦的呻吟,郭珈宜使用手法后,男孩当即缓解了疼痛,眉头也舒展开来。

“针对每个患者的问题,我们都会教他们康复锻炼的方法,回家之后进行自我管理,让病痛不再复发或者慢点复发。”郭珈宜说,对于每个出院的病人,会在随后一年内进行回访,跟踪治疗效果。

这些中医诊疗手段,其效果之显著、治愈之快速,让很多患者在痊愈后对郭珈宜感激不已,患者的肯定与赞誉让郭珈宜及其团队都备受鼓舞,激励着大家钻研业务、革新疗法,让患者“花最少的钱,取得最好的疗效”。

开放思想革新技术,丰富中医诊疗形式 随着时代的进步,医院时刻保持开放思想,乐于接纳新技术,不断丰富中医诊疗的形式。

比如,近年来临床上兴起的肌骨超声,被视作“中医的第三只眼”。在超声引导下开展治疗,可避免损伤周围的血管、神经等结构,从而达到更高水平的精准性、安全性,并提高有效性,而且与X线或CT引导相比,避免了辐射的风险。

郭珈宜介绍:“我们运用肌骨超声引导下介入治疗肩关节周围炎、膝骨关节炎,同时配合平乐正骨手法和药物疗法可以明显缩短治疗时间,提高临床疗效,安全性高,副作用小,目前已在临床普遍运用。”

此外,还有刃针围刺,该疗法是以中医学理论为基础,结合现代医学中的生物力学、解剖学、信息医疗学、软组织外科学等学科,采用刃针进行软组织微创治疗的一种方法。

所谓的刃针,是近年来研制的一种新型带刃针具,针头处呈现“铲子状”。

“两年前,我们对常规刃针疗法进行梳理、总结,形成了刃针围刺治疗髌骨软化症的疗法,并形成了具体操作文本,该技术通过医院组织专家评审,目前已在临床开展,每年治疗病人2000余例。”郭珈宜说,其作用机理是通过刃针作用于关节、神经束、血管等周围过于紧张的软组织(肌腱、筋膜、纤维性结节等)以解除过大的牵拉、挤压应力,以恢复正常的平衡状态,以达到松解痉挛、缓解压迫、解除疼痛的作用,具有操作简单,副作用小,痛苦小,病人易于接受等优点。

确保中药制剂疗效,攻坚克难制定标准 在河南省洛阳正骨医院的“台前”,有一批技艺精湛的中医为病人开方诊治;而在“幕后”,也有一批追求精益求精的药师,确保中药制剂的疗效和供应。

平乐郭氏正骨中药制剂,多来源于祖传秘方验方,解放后第五代传人高云峰,将秘方、绝技献给国家,造福广大患者。目前,院内制剂已形成科有专病,病有专方的特色优势。

担任过8年制剂科主任的何广宏回忆,当时他刚上任,就承担了医院制剂文号的报批工作。在此之前,由于历史原因,制剂没有统一标准,属于粗放式管理。随着法规的逐步规范,要求各医院制剂必须建立严格的工艺流程和检验标准,报经省级药监部门审批,才能取得批准文号。

特别是制剂工艺研发,需要丰富的理论基础和扎实的专业技术相结合,其重要性不言而喻,根据中药品种保护条例,处方组成和工艺制法均属于保密范围,因此,生产工艺的标准制定历来都是制药行业的重头戏。

以前,何广宏在车间熬制药剂时,一大口锅里放上一百多斤香油,不断搅动,尽管有人一直盯着,但油温、火候仍难以精准掌握。有一次,温度太高,不慎起火,火焰蹿到车间棚上,最后使用灭火器才及时扑灭。

一场意外过后,他和团队已经深刻地意识到,制定标准流程迫在眉睫,并下定决心,面对挑战,必须攻克难关。

匠人精神引领攻坚,两年完成35个制剂工艺标准

以黑膏药为例,这是最传统的制药技术,制作工艺复杂,技术难度大,从药材的选择,一直到熬制的工艺,都需要严格把控,还要面临高温、油烟、刺鼻气味的煎熬,一般人都不愿干,面临着后继乏人的不利情况。

其制作过程分为炸料,炼油,下丹,去火毒,滩涂等。炼油适时要掌握火候,看油烟油花,做到滴水成珠,老嫩适中。药膏才能黑如漆,明如镜。

因而下丹时的火候、成膏时的温度,必须拿捏得恰到好处,不然有可能着火,或者膏不易成型,这对药师的技术要求非常高。

为了解决技术瓶颈,何广宏经过多次试验,研发了一种电子温控装置,就是利用现代温控传感技术,把炼油的温度和时间交由仪器量化控制,减少了人工的误差,把工艺流程固定化、标准化,这样熬制的膏药工艺稳定,质量可控,还解决了人员青黄不接的问题。通过不断开拓创新,医院取得了多项制剂科研项目和专利技术。

他和团队利用两年的时间,发挥匠人精神,置身于车间生产一线,经过无数次的筛选试验和验证,终于完成制订35个医院制剂的工艺标准,其中17个制剂工艺是在原来的基础上进一步完善提高,另外18个制剂工艺属于技术创新,最终全部通过了河南省制剂标准的审批,为后来医院制剂的发展打下了坚实的基础。

“从古代的神农尝百草,就能看出中药药食同源的特性和神奇之处。”何广宏说,中医作为我国的瑰宝、宝藏,他们要做的,就是把制剂疗效发挥到最佳,像一个个精准的子弹一样,直达病痛,让病人药到病除,重返健康。